道徳教育NEWS

日本教科書が発信する

教育ニュース

SNSでの誹謗中傷が社会問題となる現代、子どもたちに言葉の重みをどう伝えていけばいいのでしょうか。

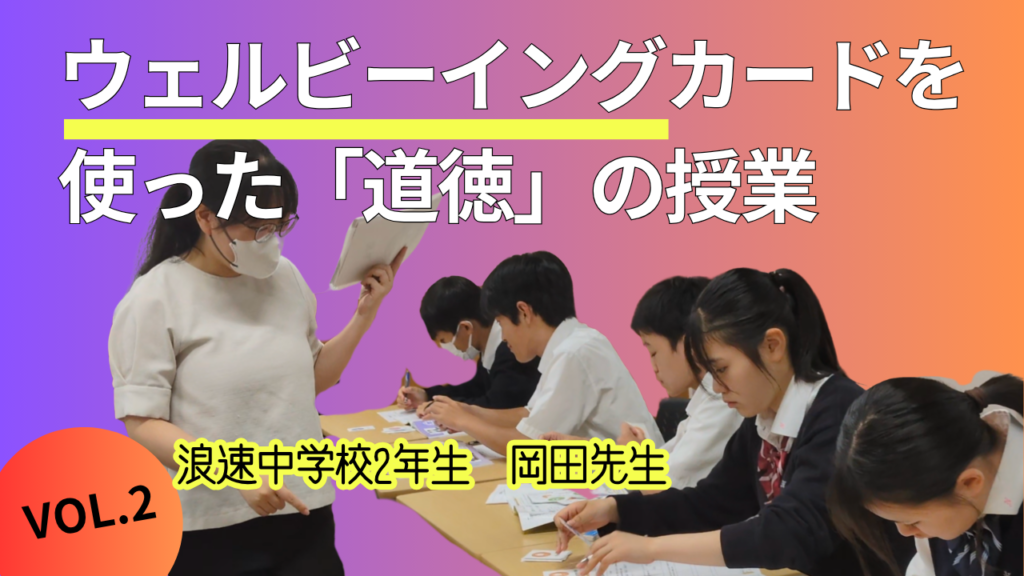

今回取材させていただいたのは、浪速中学校2年生、岡田先生の道徳の授業です。教材は「言葉のむこうに」。SNSでのコミュニケーションをテーマに、生徒たちが活発に意見を交わしました。授業が大きく動いたのは、あるツールの登場がきっかけでした。

そのツールとは、教科書の付録である「ウェルビーイングカード」です。ピンク、青、緑などに色分けされたこのカードが、時に難しいテーマを扱う道徳の授業に、どのような変化をもたらしたのでしょうか。授業を終えた岡田先生に、その狙いと手応えについてお話を伺いました。

発言の「きっかけ」を作るウェルビーイングカード

授業の中盤、SNSでの発言について考える場面で、岡田先生は生徒たちにウェルビーイングカードから1枚を選び、前に出て黒板に貼り出すよう指示しました。すると、それまで少し静かだった教室の空気が変わり、生徒たちが活発に動き始めました。その様子から、カードを使うことで授業の流れが変わり、生徒たちも発言しやすくなったのではないかという印象を受けました。

岡田先生は、その意図をこう話します。

「自分の言葉で意見を紡ぎ出すのが難しいと感じる生徒にとって、何か発言の『足がかり』になるものがあれば、と考えました。今回はまず、SNS上の注意点について考え、その後に一般的な行動としてどうすべきか、選択肢の中から自分の考えに近いカードを選んでもらう、という流れを想定していました。」

特に、文章を書くのが苦手な生徒にとっては、カードを1枚選ぶこと自体が立派な意思表示になります。「まず1枚選んでみよう」という声かけが、授業参加への第一歩を促しているのです。

選んだ「色」から、生徒の個性が浮かび上がる

このウェルビーイングカードの面白い点は、単なる意思表示のツールに留まらないことです。カードは、ピンクは「I(自分)」、オレンジは「We(わたしたち)」、グリーンは「SOCIETY(社会)」、そして青は「UNIVERSE(自然・摂理)」といったように、視点によって色が分かれています。どの色を選ぶかに、生徒一人ひとりの個性が表れると岡田先生は言います。

「以前、別の授業で3枚カードを選ばせた時、ある生徒はずっとピンクのカードばかり選んでいたことがありました。ピンクの『I』は、自分自身でこうしたいという主体的な視点です。その生徒が持つ個性が、選んだカードの色となって見えてきたのです。」

選んだカードの色から、「この生徒は主体性が強いのだな」「この生徒は仲間との関係を大切にしているのだな」といった、生徒の内面を把握する材料にもなり得ると岡田先生は考えています。評価とは別の形で、生徒理解を深める貴重なヒントになるのです。

授業を重ねる中で、使い方をアップデート

このウェルビーイングカードの活用は、岡田先生にとっても試行錯誤の連続です。

「以前は傾向を見るために3枚選ばせていたのですが、今回はあえて1枚だけを選んで前に貼ってもらう形に変えました。授業をやりながら、生徒たちの反応を見て使い方をアップデートしている感じです。」

まだ導入して間もないツールですが、生徒たちが自分の考えを表現しやすくなるという効果は、確かに感じていると言います。

この日の授業では、中心的な発問でカードが使われましたが、導入で使う先生もいれば、応用的な使い方をする先生もいるなど、その活用法は様々です。学年が上がるにつれて、選んだカードの理由を文章で表現させるといった、より発展的な使い方にも繋がっていきます。

今回の取材を通して、教科書の付録である一つのツールが、生徒の思考を可視化し、対話を促し、さらには生徒理解をも深める可能性を秘めていることが分かりました。SNSという現代的なテーマに対し、カードを使ってじっくりと向き合う。岡田先生の授業は、これからの道徳教育のヒントに満ちていました。

【取材・文/日本教科書編集部】