道徳教育NEWS

日本教科書が発信する

教育ニュース

1.はじめに

浪速中学校では、将来にわたって自己の可能性を最大限に引き出すため、教育活動全体を通じて生徒一人ひとりのウェルビーイングを育む道徳教育を推進しています。その一環として、ウェルビーイングカード(以下、WBカード)を積極的に活用しています。WBカードは、抽象的な概念やまとまらない考えを具体的な言葉として整理し、可視化できるため、生徒自身の感情や価値観、あるいは他者の多様な視点に気づき、深く考えるためのツールです。ここでは、WBカードの具体的な活用事例とその成果を報告します。

日本教科書が発行する中学校の道徳教科書には、巻末に27枚の「ウェルビーイングカード」が付録として収録されています。

日本教科書が発行する中学校の道徳教科書には、巻末に27枚の「ウェルビーイングカード」が付録として収録されています。

※松尾先生のインタビュー動画もご覧いただけます

2.WBカードの導入

授業での活用に先立ち、浪速中学校では以下の取り組みを行いました。

(1)教職員研修での活用

毎年、年度初めに道徳教育推進委員会主催で教職員研修を実施しています。道徳教育を中心とした授業改善や最新の教育動向を学ぶ中で、特にユニバーサルデザインの視点からWBカードを紹介しました。研修内ではワークショップとして「先生として大切にしていること」をテーマにWBカードを3枚選び、理由を教員同士で共有する体験を行いました。この活動は大変好評で、教員からは「WBカードを活用した授業展開のイメージが持てた」と評価されました。

(2)初回の授業での活用

初回の授業では、まず例年通り、持ち物の確認や名前の記入、WBカードの準備と保管方法の説明、道徳の授業での約束を確認しました。その後、「道徳の究極問題を考えよう!」として「しあわせとは〇〇だ」と問い、ワークシートへ記入させました。続いて、「自分のしあわせを叶えるためには、どのようなことが大切だろうか。WBカードを3枚選びましょう。」と生徒に選ばせ、ペアトークを行わせました。生徒たちはカードゲームを楽しむように意欲的に取り組んでいたのが印象的でした。

3.授業での活用事例

WBカードは、生徒の様子や授業の目的に応じて多様な形で活用しています。

(1)WBカードを1枚選び、その理由を考えさせる

最も基本的な活用方法で、生徒が自身の内面に意識を向ける第一歩となります。例えば、「主人公が最も大切にしていることは何か」「〇〇について、あなたが大切にしていることは何か」と問いかけ、生徒に1枚選ばせます。この活動により、自身の感情や価値観を言語化する練習となり、自己理解の入口になります。生徒からは「自分が何を一番大切にしているのかが分かった」といった声がありました。

(2)WBカードを複数枚選び、その理由を考えさせる

1枚だけでなく複数枚選ぶことで、生徒は自身の価値観をより明確にすることができます。また、感情や価値観は複雑かつ多層的にあることを理解し、表現する練習にもなります。複数の価値観がどのように相互に関連し合っているのかを考えるきっかけにもなり、より複雑な自己認識を促し、多角的な視点から物事を捉える力を養うことができます。

(3)WBカードを複数枚、ランキング方式で選ばせ、その理由を考えさせる

生徒に複数枚選ばせた上で、それらを重要度や優先順位に基づいてランキングをつけさせる活動です。例えば、「なぜ『決まりを守る』が『友情』よりも自分にとって大切なのか」といった問いに向き合うことで、時には価値観の衝突に直面しながらも、自己の価値観を深く掘り下げたり、自己の信念に基づいて判断する力を養います。

(4)導入時と中心発問または終末時などに同じ発問をして、WBカードの選択変化を考える

この活用方法で、生徒は自身の思考や感情、価値観の変化を客観的に捉えることができます。例えば、最初の選択と後の選択を比較し、なぜ変化があったのか、あるいは変化がなかったのかを考えます。これにより、自身の思考の変化、新たな知識や経験が価値観に与えた影響、あるいは揺るぎない信念の存在に気づくことができます。また、学習の成果や自己の成長を実感することができます。

(5)選んだWBカードを用いて、他者との対話を促す

生徒がそれぞれ選んだWBカードとその理由を他者と共有する活動は、WBカード活用の核心の一つです。生徒は自身の考えを他者に伝え、同時に他者の多様な考えに触れることができます。この対話を通じて、「自分とは違う考え方があること」「同じカードを選んでいても、その理由は人それぞれであること」を発見し、他者の価値観を尊重する態度が育まれます。このような活発な対話を継続的に実践することで、共感力を高め、お互いを認め合う温かい学級の雰囲気を醸成します。

ただし、教育者としては、生徒たちに何かを「醸成」や「向上」に目を奪われがちですが、まずは生徒同士が考えを認め合うような「共有」できる環境を積極的に構築し、生徒自らが学級への所属観や参画意識を共有することも大切です。

(6)WBカードの色分けに注目させ、価値の広がりを意識させる

WBカードは、「I」(ピンク)、「WE」(オレンジ)、「SOCIETY」(ブルー)、「UNIVERSE」(グリーン)の4つのカテゴリーごとに色分けされています。そこで、生徒たちが選んだWBカードを色ごとに個人やグループ毎、学級全体で整理した上で、価値観の幅の広がりやつながりを考えさせます。これにより、生徒は価値に対して幅広い視野を持ち、自身の価値観への展望を深めることができるようになります。

(7)WBカードを1枚選び、その価値を構成するWBカードを複数枚選び、価値の構成要素を考える

この活用方法で、高度な思考と価値への深い理解を促します。例えば、「希望」というカードを選んだ生徒に「希望を叶えるためには、どのような価値が大切だろうか。」と問いかけます。生徒は、「熱中」「挑戦」「感謝」「思いやり」など、複数のカードを選び、それらがどのように「希望」という大きな価値を形作っているかを考えます。これにより、抽象的な概念を具体的に分解し、その本質を多角的に理解する分析的思考力を養い、価値そのものへの深い理解を促します。同時に、自身の価値観をエピソード的に開示する経験は、より深い人間関係のきっかけにもなります。

4.生徒会活動での活用事例

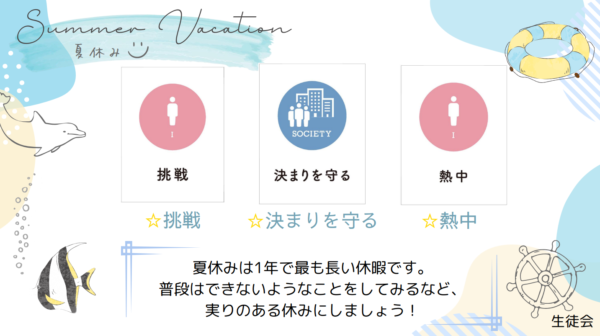

本校の生徒会では、「道徳教育×学校行事」をテーマに掲げ、各学校行事に関連づけてWBカードを用いて、全生徒に啓発するポスターを作成しています。例えば、校外学習(EXPO2025大阪・関西万博)に向けたポスターには、「友情」「多様性」「生命自然」を、夏休みに向けたポスターには「挑戦」「決まりを守る」「熱中」といったWBカードを示し、メッセージを添えています。この活用を通じて、学校行事と道徳教育がWBカードの価値と統合され、生徒は学校生活の中に道徳的な意味を見出す視点や授業で学んだことが実生活と結びつきやすくなります。特に、生徒自身の手で作成し、啓発活動を行っている点も重要であり、WBカードの価値がより生徒に響きやすくなっています。

5.まとめ

WBカードは、思考の整理、言語活動の補助、可視化による理解促進に貢献しました。その結果、生徒たちの自己認識の明確化、他者理解と共感力の向上、そして価値理解の深化といった成果が得られています。今後も、全国の多くの先生方に学びながら、WBカードを教育活動の様々な場面で活用し、生徒一人ひとりが自己の可能性を最大限に引き出し、主体的に自らのウェルビーイングを高め、しなやかで逞しく心豊かに生き抜く力を育んでいくための実践を継続してまいります。

【松尾大輔先生プロフィール】